|

АНДРЕЙ БОГАТЫРЕВ, СОШ №74, КЕМЕРОВО: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, строение 1, офис 4.

|

Верещагин: художник, этнограф, шпион... ?

03.05.2018

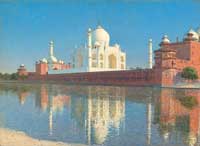

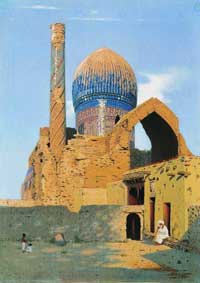

Видимо, поэтому ажиотажа, породившего знаменитую очередь на Серова, вокруг проекта «Верещагин» не возникло: наши тонко чувствующие сограждане ограждают себя от переживаний, связанных с восприятием батальной живописи. А зря. Рассказываем, почему на выставку Верещагина нужно сходить обязательно. Личность, поражающая масштабом Плюс к этому – уникальная работоспособность, собранность, целеустремлённость. Портрет Верещагина кисти И.Н. Крамского, открывающий выставку, не закончен: художника, не желавшего тратить время попусту, так и не удалось уговорить продолжить позирование. Сидеть на месте Верещагин и правда не мог, и вся его жизнь представляет собой многолетние странствия и непрерывную работу. Целостность восприятияВасилий Верещагин принципиально не участвовал в сборных выставках. Он писал работы сериями, считая, что только в таком виде зритель сможет получить целостное впечатление. К примеру, знаменитая «Туркестанская серия», содержащая более сотни картин, имела большой успех в Лондоне. Нашлись и покупатели, однако Верещагин был непреклонен: картины должны остаться в России. Для России тоже было условие: художник не хотел, чтобы серию разделяли, поскольку считал, что все картины вместе представляют намного большую ценность для зрителя. После долгих переговоров всю серию купил Павел Третьяков, пообещав выстроить для них отдельное здание – это и было сделано через несколько лет при расширении галереи. Заключительная серия – «Японская». По роковому стечению обстоятельств Верещагин, несколько десятилетий мечтавший попасть в Японию, оказывается в этой стране лишь в конце своей жизни и вскоре гибнет, не успев написать ни одного батального полотна, посвящённого Русско-японской войне. Удивительно, но ровно в то время, когда 21 марта 1904 года Верещагин вместе с адмиралом Макаровым возвращался в Порт-Артур на броненосце «Петропавловск», некий штабс-капитан Ручьёв на берегу осваивал фотоаппарат – техническую новинку того времени. Так взрыв «Петропавловска» оказался увековеченным на фото, и этот снимок также можно увидеть на выставке. Восток – дело тонкое?Самая значительная часть экспозиции отдана масштабной «Туркестанской серии» Верещагина. Как и в других разделах выставки, картины дополнены произведениями декоративно-прикладного искусства – чайниками и кувшинами, халатами и молитвенными ковриками, сосудами для сбора подаяний, мечами и конской упряжью. Картины, даже небольшие по размеру, наполнены деталями: можно бесконечно вглядываться в лица и ловить взгляд узбеков, индийцев, казахов, можно пытаться растолковать содержание уличных сценок – благо, аннотации к картинам на этой выставке очень подробны и содержательны. Можно долго и с упоением рассматривать каждый стежок на халате киргизского охотника с соколом (на самом деле – казахского, просто тогда принято было называть казахов киргизами), можно ощущать жар пыльных степей или любоваться восточной архитектурой – кстати, Верещагин неоднократно обращал внимание на необходимость бережного отношения к архитектурным памятникам. Даже не касаясь военной темы, хотя в «Туркестанской серии» она рвётся на первый план, начинаешь чуть ли не физически чувствовать: Восток – это безумно красиво, невообразимо интересно, ярко, многогранно, самобытно. Но это – чужое. Когда создавалась эта серия, Россия как раз расширялась в направлении Средней Азии. В этом контексте запертые резные двери начинают восприниматься как некий собирательный образ, если не сказать – предостережение. Война бессмысленная и беспощадная Батальная живопись Верещагина оказалась, мягко говоря, необычной для своего времени. Общество было шокировано: до этого о походах российской армии принято было думать как исключительно о победоносных. И вдруг – трупы, кровь, отрезанные головы. Такой показывать войну не привыкли, да и нужно для этого, видимо, посмотреть на всё изнутри, а не издалека. Верещагин так и писал: дать картину настоящей войны невозможно, если наблюдать за сражением в бинокль. На картине «Побеждённые. Панихида» (1878-1879 гг.), за которую Верещагина много ругали, луч света с небес сходит не на священника, совершающего молебен, а на поле, усыпанное трупами погибших солдат. Здесь мы позволим себе подчеркнуть: никакой просмотр картинок в интернете, никакое изучение репродукций, даже очень качественных, никогда не дадут такого эффекта. Эта огромная – больше трёх метров в ширину – картина повешена так, что бескрайнее поле, покрытое трупами, оказывается ровно на уровне глаз зрителя. Картина подавляет, пробирает до дрожи, ошарашивает. Это те самые эмоции и впечатления, ради которых стоит заплатить за билет и даже постоять в очереди. Картина «Скобелев под Шипкой» (1879 г.) изображает празднование победы над турецкими войсками. Однако художник располагает Скобелева и его свиту, а также приветствующие их войска на заднем плане. А на переднем плане – трупы, по сути – цена этой победы. Эту работу художник написал в Мюнхене после возвращения из поездки в Туркестан. Многие считают, что картина была задумана как протест против преклонения перед Тамерланом. Но надпись на массивной золотой раме не оставляет никаких сомнений. Это не о Тамерлане, это обо всех: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим». Говорящие рамыЗнаменитые рамы Верещагина заслуживают отдельного разговора. И ради них тоже стоит сходить на выставку, потому что в большинстве каталогов и художественных изданий картины представлены без рам. Сам Верещагин придавал рамам крайне серьёзное значение, собственноручно их проектировал и заказывал, а впоследствии даже обижался на Третьякова, когда тот вывозил картины на выставку без рам. Без рам, надо сказать, перевозить картины было намного легче. По той же причине многие картины Верещагина хранились в музейных фондах сами по себе, а рамы находились в запасниках в разобранном виде. Специально к выставке многие массивные рамы были отреставрированы, и зрители могут увидеть полотна именно в том виде, в котором они были задуманы художником. Заметим, что Верещагин таким образом предвосхитил появление современных музеев, где демонстрация картин сопровождается разного рода мультимедиа-эффектами – светом, звуками, запахами. Работа с рамами – далеко не единственный аспект глубоко продуманной выставочной стратегии художника. Напомним, что Верещагин много выставлялся не только в России, но и в Европе и в США. Чтобы привлечь публику, он продумывал буквально всё. Он заколачивал окна и освещал картины электрическим светом, чтобы продлить часы работы выставки и показывать картины в одинаковом освещении. Он издавал и продавал каталоги и репродукции, он устраивал на выставках бесплатные дни и предоставлял скидки студентам. На его выставках звучала русская музыка, для чего музыкантов из России выписывали даже в США. Иными словами, выставки становились едва ли не перфомансом, зрелищем, событием. Учитывая, что адресатом полотен Верещагина был не только российский зритель, а практически любой здравомыслящий человек во всём мире, отбоя от желающих посетить эти выставки не было. Верещагин на протяжении всей жизни не испытывал недостатка в средствах и стал одним из немногих русских художников, обретших славу и признание на Западе. Так патриот или нет?Историки до сих пор спорят, был ли Василий Верещагин российским разведчиком. Англичане, например, были уверены, что его поездка с супругой в Индию совершалась в шпионских целях: мол, изучал он не только уникальные ландшафты и пейзажи, но и различные аспекты колонизации Индии Англией. Японцы тоже относились к Верещагину настороженно: чтобы попадать внутрь храмов, он был вынужден обращаться к чиновникам за разрешением. Как бы то ни было, из Японии Верещагин писал Николаю II письма о том, как лучше вести войну, как надо обустроить Порт-Артур и так далее. Самобытный, бесконечно талантливый, верный своим идеалам и установкам мастер с большой буквы. Он передавал увиденное с репортёрской честностью. Он всю жизнь изучал и препарировал реальность – чётко, глубоко, без иллюзий. Сложно поверить, будто художник рассчитывал, что благодаря его картинам мир опомнится и навсегда покончит с войнами. Верещагин просто нашёл себя и всю жизнь делал своё дело – профессионально и с полной самоотдачей. А поскольку он был натурой многогранной, каждый решившийся познакомиться с его наследием, обнаружит для себя что-то, что поможет стать духовно богаче. Выставка в Новой Третьяковке работает до 15 июля 2018 года. На беглый осмотр экспозиции стоит закладывать не менее двух-трёх часов. Для тех, кто устанет от впечатлений, организаторы соорудили на антресолях выставочного зала что-то наподобие юрты – так называемую «Гостиную Верещагина», где можно отдохнуть на кушетке и послушать фрагменты из переписки художника с женой и его воспоминаний о путешествиях. Фотографировать на выставке не разрешается. Иллюстрации: И. Крамской «Портрет В.В. Верещагина» (1883), картины В.В. Верещагина «Мавзолей Тадж Махал в Агре», «Мавзолей Гур-Эмир. Самарканд», «Двери Тимура (Тамерлана)», «Богатый киргизский охотник с соколом», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», «Побеждённые. Панихида», «Апофеоз войны», «Смертельно раненный», «Паперть церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Ярославль». |